定年制度は、日本の労働市場において長年にわたり大きな影響を与えてきました。かつては55歳が一般的だった定年年齢も、社会の変化とともに延長され、現在では65歳や70歳への引き上げが進められています。本記事では、定年制度の歴史的な背景から、法律の変更、企業の対応策、そして今後の展望までを詳しく解説します。

定年制度の始まりとその背景

定年制度は、日本において戦後の高度経済成長期に本格的に導入されました。

・戦前〜戦後直後の労働環境

戦前の日本では、明確な定年制度はなく、企業ごとに雇用が決められていました。しかし、戦後の復興期に終身雇用制度が確立されると、一定の年齢で退職する仕組みが求められるようになりました。

・高度経済成長期と55歳定年制

1950年代から1970年代にかけての高度経済成長期には、大企業を中心に55歳定年制が広まりました。この時期には、若年層の雇用確保が重視され、高齢労働者の退職を促すことが経済合理的と考えられていたのです。

・経済の変化と定年延長の動き

1980年代に入ると、少子高齢化の影響が徐々に現れ始め、55歳定年では労働力不足が懸念されるようになりました。その結果、定年延長の議論が進み、60歳定年が一般化していきました。

60歳定年の定着とその背景

1990年代には、60歳定年制が法律によって義務化され、企業の対応が求められるようになりました。

・「高年齢者雇用安定法」の制定

1986年に「高年齢者雇用安定法」が制定され、60歳未満の定年が禁止されました。この法律は、少子高齢化の進行に対応するためのものであり、企業には高齢者の雇用継続が求められるようになりました。

・バブル崩壊と雇用環境の変化

1990年代のバブル崩壊後、日本経済は長期の不況に突入しました。その影響で企業は人件費削減を迫られる一方で、政府は高齢者の雇用を維持するために60歳定年制を強化しました。

・2000年代以降の継続雇用制度

2004年には改正高年齢者雇用安定法が施行され、60歳以降の継続雇用制度が導入されました。これにより、希望する労働者は65歳まで働き続けることができるようになりました。

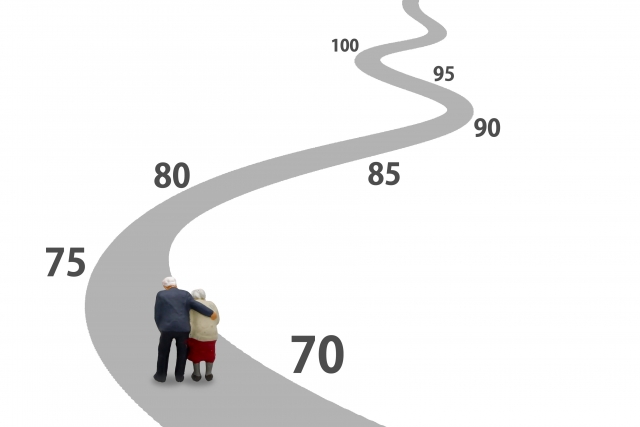

現在の定年制度と70歳までの雇用延長

現在、日本の定年制度はさらなる高齢化に対応するために変革を続けています。

・65歳定年の義務化

2013年の改正高年齢者雇用安定法により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられました。これにより、定年後も契約社員や嘱託社員として働くケースが増えました。

・70歳までの雇用努力義務

2021年にはさらなる改正が行われ、企業に対して70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。具体的には、

- ・定年の引き上げ

- ・継続雇用制度の導入

- ・他企業への再就職支援

- ・起業支援などの選択肢が提示されるようになっています。

・定年廃止の議論も

一部の企業では、年齢による雇用制限を撤廃し、能力や健康状態に応じて働き続けられる仕組みを導入し始めています。これは、労働力不足を補うと同時に、多様な働き方を実現するための施策でもあります。

定年制度の今後の展望

今後、日本の定年制度はどのように変化していくのでしょうか。

・労働力不足とシニア活用

少子高齢化が進む中で、労働市場におけるシニア層の活用は避けられない課題となっています。政府や企業は、定年のさらなる引き上げや、能力に応じた雇用制度の導入を進める可能性があります。

・定年廃止の流れが加速する可能性

海外では定年を設けず、能力や健康状態に応じて働ける制度を採用する国もあります。日本においても、こうした流れが強まり、定年そのものがなくなる企業が増えるかもしれません。

・年金制度との連携

定年延長は年金受給開始年齢とも密接に関連しています。現在、年金の受給開始は65歳ですが、今後さらに引き上げられる可能性もあり、それに伴い定年年齢の見直しも進むでしょう。

まとめ

定年制度は、日本の経済や社会の変化に応じて進化を続けてきました。かつては55歳が主流だった定年も、少子高齢化の影響を受けて60歳、65歳、さらには70歳へと引き上げられてきました。現在では、定年廃止の議論も進んでおり、今後は年齢に縛られない柔軟な雇用制度が求められるでしょう。企業や個人にとって、今後の動向をしっかりと把握し、最適なキャリア戦略を考えることが重要になります。